Inserimento nell'orbita austriaca

Divenuta libero comune, Trieste dovette affrontare nuove e più poderose pressioni, sia di natura militare che economica, da Venezia, che ambiva ad assumere una posizione egemonica nell'Adriatico. La sproporzione in termini demografici, finanziari e militari fra le due città lasciavano presagire per Trieste un futuro inserimento nell'orbita veneta con la conseguente perdita della propria indipendenza come era già accaduto precedentemente per molti centri istriani e dalmati. Nel 1382, un ennesimo contenzioso con la Serenissima - che aveva portato, dopo un assedio di 11 mesi, all'occupazione veneziana di Trieste dal novembre 1369 al giugno 1380 - spinse la città a porsi sotto la protezione del Duca d'Austria che si impegnò a rispettare e proteggere l'integrità e le libertà civiche di Trieste (queste ultime furono ampiamente ridimensionate a partire dalla seconda metà del XVIII secolo).

Creazione del porto franco e sviluppo della città

Nel 1719 Carlo VI d'Austria creò a Trieste un porto franco i cui privilegi vennero estesi, durante il regno del suo successore, prima al Distretto Camerale (1747), poi a tutta la città (1769). Dopo la morte dell'imperatore (nel 1740) salì al trono la giovane Maria Teresa d'Austria che grazie ad un'attenta politica economica permise alla città di diventare uno dei principali porti europei e il massimo dell'Impero. In età teresiana il governo austriaco investì capitali consistenti nell'ampliamento e nel potenziamento dello scalo. Fra il 1758 e il 1769 furono approntate opere a difesa del molo e venne eretto un forte. Nelle immediate vicinanze del porto sorsero la Borsa (all'interno del Palazzo municipale, attorno al 1755), il Palazzo della Luogotenenza (1764), oltreché un grande magazzino e il primo cantiere navale di Trieste, noto come lo squero di san Nicolò. In quegli anni iniziò ad essere edificato un intero quartiere, che dell'imperatrice porta ancora il nome (Borgo Teresiano), per ospitare una popolazione che in città era in crescente aumento e che alla fine del secolo avrebbe raggiunto i 30.000 abitanti circa, sei volte superiore a quella presente un centinaio di anni prima. Il notevole sviluppo demografico della città fu dovuto, in massima parte, all'arrivo di numerosi immigrati provenienti per lo più dal bacino adriatico (istriani, veneti, dalmati, friulani, sloveni) e, in minor misura, dall'Europa continentale (austriaci, ungheresi) e balcanica (serbi, greci, ecc.).

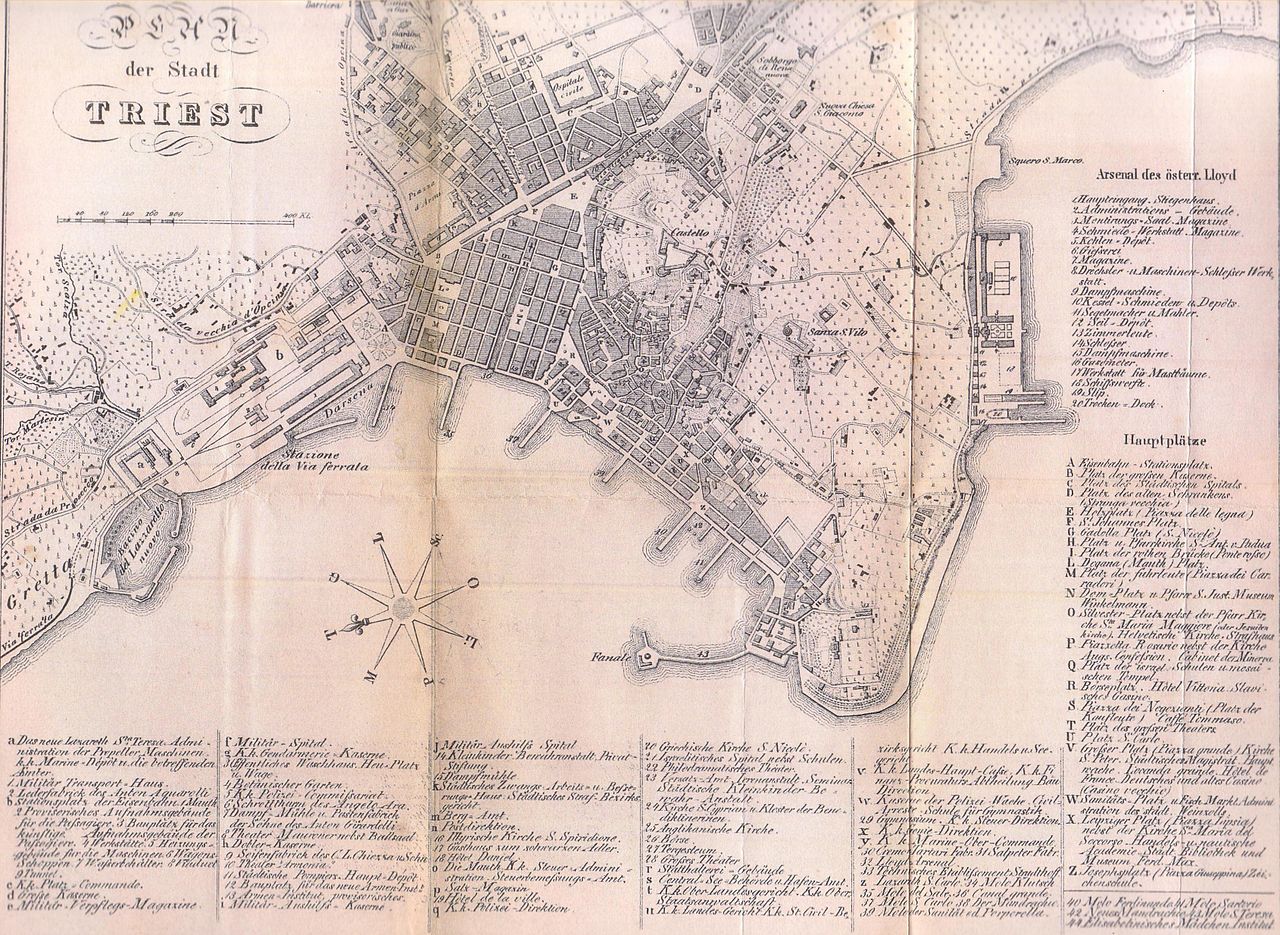

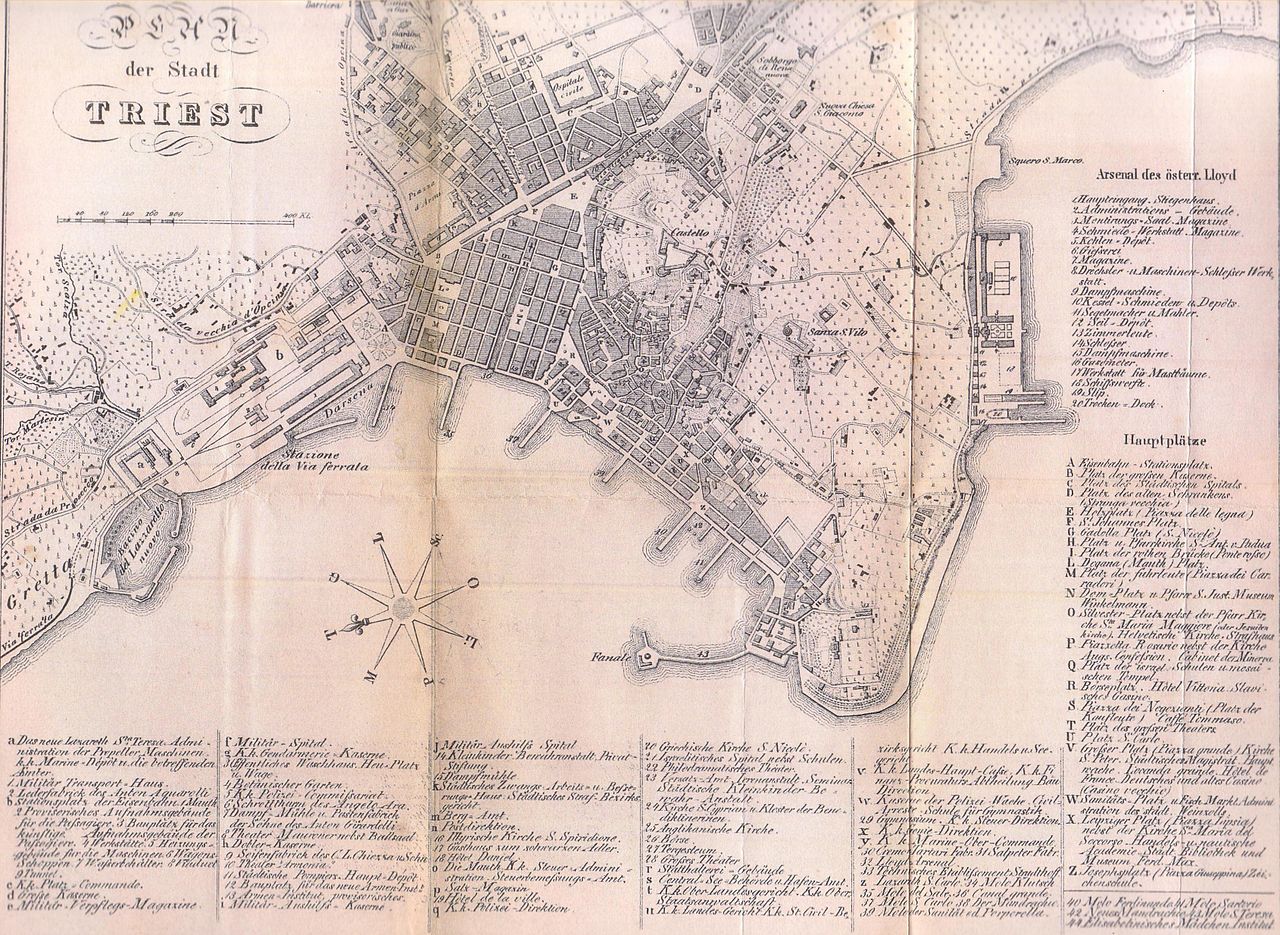

Trieste nel 1857, 138 anni dopo la proclamazione del porto franco, al momento dell'arrivo della ferrovia

Trieste fu occupata per tre volte dalle truppe di Napoleone, nel 1797, nel 1805 e nel 1809; in questi brevi periodi la città perse definitivamente l'antica autonomia con la conseguente sospensione di status di porto franco. La prima occupazione francese fu molto breve, in quanto iniziò a marzo 1797 e si concluse dopo soltanto due mesi, a maggio. Spaventata dall'imminente arrivo delle truppe napoleoniche, parte della popolazione aveva abbandonato la città; chi era rimasto, era pronto a sollevarsi contro i soldati francesi. Il governo napoleonico, però, non fu così rivoluzionario, come si aspettavano i fuggitivi, i quali decisero di rientrare in città pochi giorni dopo. Napoleone visitò Trieste il 29 aprile. A maggio le truppe francesi lasciarono la città in virtù degli accordi di Leoben. La seconda occupazione francese iniziò a dicembre 1805 e si concluse a marzo 1806. Nonostante la brevità delle prime due occupazioni, le idee democratiche portate dalle truppe napoleoniche iniziarono a diffondersi anche a Trieste, dove cominciò a maturare l'identità italiana. La terza occupazione ebbe inizio il 17 maggio 1809. A partire dal 15 ottobre Trieste viene inglobata nelle Province illiriche, che comprendevano anche la Carinzia, la Carniola, il Goriziano, l'Istria veneta, l'Istria asburgica, parte della Croazia e la Dalmazia. L'occupazione si concluse l'8 novembre 1813, in seguito alla battaglia di Lipsia.

Ritornata agli Asburgo nel 1813 Trieste continuò a svilupparsi, anche grazie all'apertura della ferrovia con Vienna nel 1857. Negli anni sessanta dell'Ottocento fu elevata al rango di capoluogo di Land nella regione del Litorale austriaco (Oesterreichisches Küstenland). Successivamente la città divenne, negli ultimi decenni dell'Ottocento, la quarta realtà urbana dell'Impero austro-ungarico (dopo Vienna, Budapest e Praga).

Lo sviluppo commerciale e industriale della città nella seconda metà del XIX secolo e nel primo quindicennio del secolo successivo (30.000 addetti al settore secondario nel 1910) comportò la nascita e lo sviluppo di alcune sacche di emarginazione sociale. Trieste presentava all'epoca un'elevata mortalità infantile, superiore a quella delle città italiane e uno fra i più alti tassi di tubercolosi a livello europeo. Si approfondiva inoltre sempre più la frattura fra il contado, popolato soprattutto da sloveni, e la città, di lingua e tradizioni italiane.

Gruppi etnici e linguistici in età asburgica

In età medievale e fino al principio del XIX secolo a Trieste si parlava il tergestino, un dialetto di tipo retoromanzo. Unico idioma scritto con carattere di ufficialità e lingua di cultura, fu invece, durante quasi tutta l'età medievale, il latino, cui si affiancò, alle soglie dell'età moderna (XIV e XV secolo), l'italiano (parlato, come lingua madre, da un'esigua minoranza di triestini) e, successivamente (dalla seconda metà del XVIII secolo), anche il tedesco, che però restò circoscritto entro un ambito prettamente amministrativo. In un rapporto inviato all'imperatrice Maria Teresa, il conte Nikolaus Graf von Hamilton, che ricoprì la carica di Presidente dell'Intendenza della città di Trieste dal 1749 al 1768, descrisse nel seguente modo l'uso delle lingue parlate dagli abitanti di Trieste:

«Gli abitanti usano tre diverse lingue: l'italiano, il tergestino e lo sloveno. La particolare lingua triestina, usata dalle persone semplici non viene capita dagli italiani; molti abitanti in città e tutti quelli del circondario parlano sloveno.»

Dopo la costituzione del porto franco e l'inizio del grande flusso migratorio che, iniziato nel Settecento, si intensificò ulteriormente nel secolo successivo (con una netta predominanza di Veneti, Dalmati, Istriani, Friulani e Sloveni), il tergestino perse gradualmente terreno a favore sia dell'italiano che del veneto. Se il primo si impose soprattutto come lingua scritta e di cultura, il secondo si diffuse, fra gli ultimi decenni del Settecento e i primi dell'Ottocento come una vera e propria lingua franca a Trieste. Fra le minoranze linguistiche acquistò un notevole peso in città nella seconda metà del XIX secolo, quella slovena (presente nel Carso triestino fin da epoca medievale), che alla vigilia della prima guerra mondiale rappresentava circa la quarta parte della popolazione totale del Comune.

Grazie al suo stato privilegiato di unico porto commerciale di una certa importanza dell'Austria, Trieste continuò sempre a mantenere nei secoli stretti legami culturali e linguistici con l'Italia. Infatti, nonostante la lingua ufficiale della burocrazia fosse il tedesco, l'italiano, già lingua di cultura fin da epoca tardomedievale, si impose nell'ultimo periodo di sovranità asburgica, in tutti i contesti formali, compresi gli affari (sia in Borsa che nelle transazioni private), l'istruzione (nel 1861 fu aperto dal Comune un ginnasio italiano che si affiancò a quello preesistente austro-tedesco), la comunicazione scritta (la gran maggioranza delle pubblicazioni e dei giornali erano redatti in italiano), trovando un suo spazio persino nel consiglio comunale (la classe politica triestina era in massima parte italofona). Veniva spesso parlato, insieme al veneto e ad altre lingue, anche in contesti informali. Pietro Kandler riporta, nella sua Storia di Trieste, che:

«A Trieste la nobiltà parla il tedesco, il popolo l'italiano, il contado lo sloveno.»