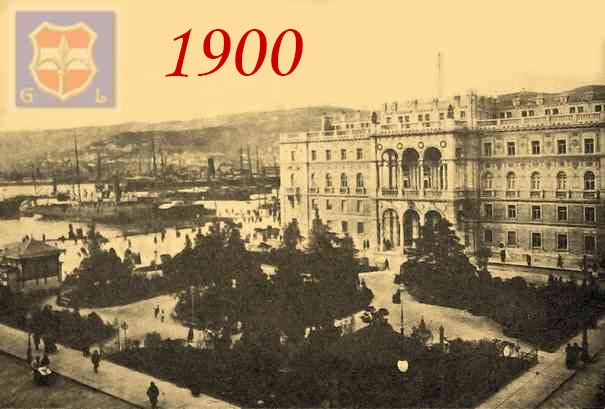

Piazza dell’Unità d’Italia

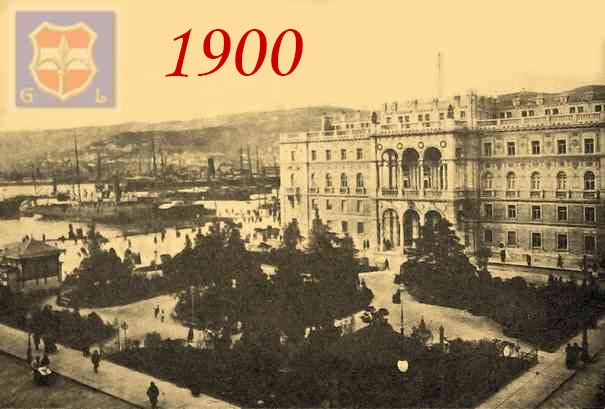

Piazza dell’Unità d’Italia è oggi la piazza aperta sul mare più grande d’Europa.

E’ definita “il salotto di Trieste” e per i triestini è il posto al quale si sentono più legati in quanto qui pulsa tutta la vita cittadina. Oggi è un luogo per passeggiate, per incontri di affari, per spettacoli, celebrazioni e manifestazioni come una volta è stato luogo di processioni, esecuzioni e giostre, insomma è, ed è sempre stato, il centro della vita quotidiana della città.

La piazza in origine si chiamava Piazza San Pietro ma comunemente veniva chiamata Piazza Grande fino al 1918 quando fu denominata Piazza Unità in onore dell’avvenuta annessione di Trieste all’Italia, dopo un breve periodo nel quale venne denominata Piazza Francesco Giuseppe. Il 25 aprile 1955 infine, venne ufficialmente chiamata con l’attuale denominazione di Piazza dell’Unità d’Italia dall’allora Sindaco Gianni Bartoli, rovignese, passato alla storia come il Sindaco degli anni difficili, per il duro momento storico che Trieste attraversò in quel periodo.

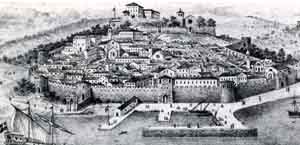

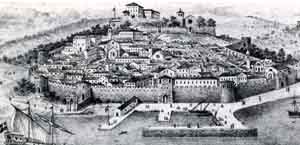

In origine la piazza era, per estensione, meno della metà dell’attuale superficie ed era delimitata dal Palazzo Pubblico o Palazzo del Magistrato che aveva una loggia in legno della prima metà del 1400, poi ricostruita nel 1686 in pietra, e doveva trovarsi all’incirca dove oggi si trovano i volti del palazzo municipale.

L’edificio era essenzialmente costituito da una grande sala, detta stufa (stube) in quanto qui vi fu posta la prima stufa per il riscaldamento, dove si riuniva il Consiglio dei Quaranta che aveva competenza in materia giudiziaria ed in seguito qui si tennero le sedute del Consiglio Comunale e le aste pubbliche. L’edificio fu allargato in varie riprese, sia a destra che a sinistra della loggia, incorporando edifici limitrofi ed ospitando anche la Biblioteca Pubblica.

Sulla facciata del palazzo erano esposti due busti in bronzo raffiguranti il Duca Leopoldo III d’Austria e l’Imperatore Federico III (1415 - 1493).

Il palazzo fu demolito nel 1871 per lasciare il posto all’attuale Municipio del Bruni e l’orologio incastonato nella facciata fu trasferito al Comune di Prosecco mentre la campana (datata 1470) fu trasportata alla Chiesa di San Giovanni e Pelagio in Guardiella per essere riposta negli anni trenta sul suo sito originario, ossia nel campanile a vela della chiesa di San Michele al Carnale a fianco della Cattedrale, da dove fu prelevata nel 1508 per finire sul tetto del palazzo comunale appunto.

I due busti in bronzo furono trasferiti all’interno del nuovo palazzo del Bruni da dove furono rimossi nel 1919 per effetto di un’ordinanza della nuova autorità italiana e probabilmente distrutti.

Nel 1707 fu costruito il Palazzo del Comune sulle ceneri del vecchio palazzo andato distrutto da un incendio, sul sito occupato oggi dal Caffè degli Specchi.

Il Palazzo si protendeva con le sue arcate verso il centro della piazza mentre il retro dava sul vecchio porto del Mandracchio. Il suo interno era costituito da una grandissima sala, che si raggiungeva attraverso una scala in marmo, dove si riuniva il Consiglio Maggiore e dove venivano ospitate delle fiere. In seguito furono aggiunti dei palchetti ed un palcoscenico trasformando la sala in un vero e proprio teatro che fu chiamato con vari nomi: Teatro di San Pietro, Teatro Cesareo Regio, Teatro Nuovo, Teatro Grande e Teatro Comunale.

Davanti all’allora Palazzo Pubblico (o del Magistrato) si ergeva la Torre dell’Orologio chiamata anche Torre del Porto oppure ancora Torre del Mandracchio, che in pratica era la porta della piazza che dava sull’antico porto della città, detto appunto Mandracchio.

In pratica il Mandracchio si trovava in quello spazio tra l’attuale Prefettura ed il Palazzo del Lloyd, oggi proprio in sua memoria pavimentato con luci azzurre. La Torre venne demolita nel 1838.

All’interno dell’arco trovava posto un’immagine della Madonna Annunziata venerata dai marinai. Si tratta di una tela del XVII secolo raffigurante la Madonna con i Santi Sergio, Silvestro, Nicolò e Rocco. La tela si trova oggi nel corpo di guardia del castello di San Giusto. Sempre all’interno dell’arco c’era una statua di San Giovanni Nepomuceno, anch’esso molto venerato dai pescatori e dai marinai di allora e questa statua oggi dovrebbe trovarsi in una nicchia del muro di cinta della Scuola Allievi in Guardiella.

Nel 1474 la torre viene modificata per la prima volta e nel 1517 l’antica porta viene abbellita di un orologio e di due Mori in bronzo che scandivano le ore e che il popolo allora battezzò Micheze e Jacheze (o Mikez e Jakez) che dovrebbe essere una simpatica resa grafica dialettale di Michele e Giacomo (dallo sloveno Mihec e Jakec). Nel 1700 i Mori vennero eliminati ed al loro posto fu costruita una cella trifora con tre campane. La torre fu demolita il 24 settembre 1838 e fu l’ultima torre dell’antica cinta muraria ad essere demolita. Una campana della Torre del Mandracchio, datata 1241, giace al Museo Civico dopo esser stata trasferita una prima volta dalla Torre alla Chiesa di San Pietro e San Rocco in Piazza Grande e successivamente alla Chiesa di San Bartolomeo a Barcola assieme al rosone come vedremo di seguito.

Ai lati della Torre del Mandracchio vi era un edificio che ospitava le carceri (poi il palazzo del Comune sopra descritto) e dall’altra parte l’Osteria del Comune o Osteria del Porto, un edificio di proprietà del Comune affittato ad un oste-locandiere. L’edificio nella seconda metà del 1700 viene sopraelevato di un piano per così diventare la Locanda Grande, che nel giugno del 1768, ospitò l’archeologo e storico dell’arte tedesco J.J.Winckelmann (famoso per aver riportato alla luce i resti di Pompei) poi assassinato in una stanza della stessa locanda l’8 giugno dello stesso anno. La locanda disponeva di una quarantina di stanze e di una scuderia. Al piano terreno c’era il Caffè Carrara ed il Corpo di Guardia.

A fianco della Locanda Grande trovò poi posto nel 1780 il Palazzo Plenario progettato dall’architetto Ulderico Moro per conto del ricco commerciante Plenario, poi divenuto Palazzo Pitteri in quanto dimora e proprietà del letterato Riccardo Pitteri. Il palazzo divenne poi proprietà della compagnia di assicurazione Lloyd Adriatico.

La piazza ospitava poi una Cappella Civica detta di San Pietro costruita per volontà testamentaria di un esule ghibellino, Pietro Onorati, morto a Trieste nel 1367 e si trovava dove oggi si erge Palazzo Modello, ossia il primo palazzo a destra giungendo in piazza da Piazza della Borsa. Nel 1602 a fianco della chiesa di San Pietro fu eretta una seconda chiesetta in onore di San Rocco, come voto della città per la terribile pestilenza che la stava martoriando. Le due chiesette furono successivamente unite con un unico tetto e vi fu aggiunta una delle tre campane della Torre del Mandracchio. Nel 1870 furono demolite ma il rosone centrale dopo esser stato depositato all’Orto Lapidario, fu riutilizzato per ornare la facciata della chiesa di San Bartolomeo a olomeo a Barcola che ancora oggi ne fa sfoggio.

Nella zona dove oggi si trova Capo di Piazza vi era la Porta Nuova o Porta di Vienna, abbattuta nel 1780 mentre nella parte opposta, circa nei pressi dell’attuale via San Sebastiano, vi era la Porta Cavana.

A fianco di Palazzo Pitteri, nel 1873 venne edificato l’Albergo Vanoli su progetto degli architetti Eugenio Geiringer e Giovanni Righetto. Oggi vi trova posto l’hotel Duca D’Aosta, uno dei più prestigiosi della città e sulla piazza si affaccia il ristorante Harry’s Cafè.

Tra il 1881 ed il 1883 venne eretto l’imponente Palazzo del Lloyd Triestino (allora Lloyd Austriaco di Navigazione) su progetto dell’architetto viennese Heinrich von Ferstel in stile rinascimentale, quale simbolo della signoria triestina sul mare. L’architetto von Ferstel era uno dei maggiori professionisti dell’epoca, a lui si debbono moltissime opere architettoniche di Vienna come, per citarne alcune, il palazzo del Museo Austriaco dell’Arte e dell’Industria, il palazzo dell’Arciduca Ludovico Vittorio in Schubertring e la Chiesa Votiva (Votivkirche).

L’edificio andò ad occupare lo spazio lasciato libero dall’interramento del vecchio squero di San Nicolò che per un periodo fu usato come piazzale adibito a mercato. Al centro della facciata che da sulla piazza, in alto un’insegna riporta oggi la scritta ” scritta “Lloyd Triestino” collocata negli anni Trenta in sostituzione di un grande stemma dell Lloyd Austro-Ungarico. Il tutto è sovrastato da due Vittorie Alate: quella a sinistra alza un ramo di quercia simbolo della forza ed al suo fianco un giovanotto simboleggia il lavoro, quella a destra alza una corona di alloro simbolo della gloria affiancata da un giovanotto seduto su una barca che simboleggia il mare. Su parapetto troneggiano poi, da sinistra verso destra, le statue di Eolo (dio dei venti), Mercurio (dio dei commerci), Vulcano (principe del fuoco terrestre) e Nettuno (dio dei mari).